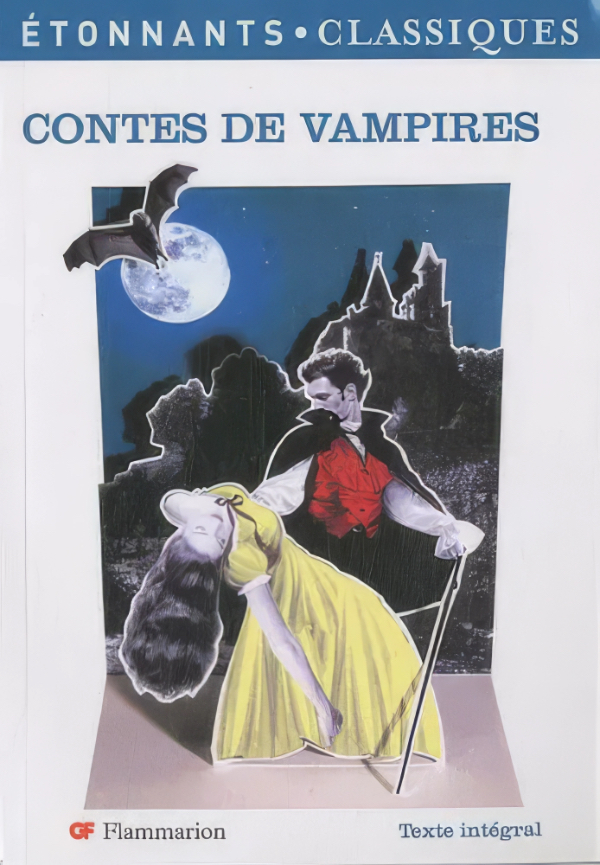

Contes de vampires

Quatrième de couverture :

Comment échappe-t-on à un vampire ? C’est cette angoissante question que sont contraints de se poser tous les personnages de ces nouvelles. Aubrey peut-il empêcher lord Ruthven de s’en prendre à sa jeune sœur ? Romuald peut-il résister à la belle Clarimonde qui, chaque nuit, l’entraîne dans une existence de plaisirs et de débauche contraire à ses vœux pieux ? Luigi peut-il sauver sa femme et son enfant des griffes d’un revenant furieux ? Majestueux et décadents, émouvants et cruels, les morts vivants de ces récits séduiront les plus rétifs et ébranleront les certitudes des plus rationnels. Un conseil, puisqu’il est encore temps : fuyez… ou succombez !

Back to basics

Une courte chronique pour un court recueil de 160 pages (dossier compris), composé de trois textes dont deux « pré-Dracula« , histoire de se figurer un peu l’évolution du vampire dans la littérature des XIXe-début XXe siècle. Le premier récit, « Le vampire » de John William Polidori, paru en 1819 dans des conditions bien particulières (la fiche wiki vous expliquera ça très bien, soulignons tout de même que cet évènement de 1816 à la Villa Diodati aura permis, en plus de mettre sous le même toit le couple Shelley, Lord Byron et Polidori, la naissance ou tout du moins la consécration de la figure du vampire littéraire en plus de voir naître un roman qui lui aussi, au même titre que le plus tardif « Dracula », aura dépassé son statut de roman de SF pour devenir un grand classique tout court : « Frankenstein » de Mary Shelley) est celui qui m’a fait me tourner vers ce recueil puisqu’il s’agit de l’un, si ce n’est LE récit fondateur de la figure du vampire dans ce qu’elle a de plus classique : un aristocrate anglais, Lord Ruthven, au comportement difficile à percer, aussi fascinant que déroutant, qui offre à Aubrey, jeune noble qui découvre le monde, de faire un voyage en Europe avec lui. En Italie d’abord, une étape qui verra les deux personnages se séparer, Aubrey ayant du mal à accepter le comportement de Ruthven, toujours prompt à aider les mécréants et à rire du malheur des bonnes gens, puis en Grèce ou Aubrey tombe amoureux de la jeune et belle Ianthe. Un amour qui vire bien sûr au drame pour des raisons que je n’exposerai pas ici, il faudra lire pour savoir.

Une courte chronique pour un court recueil de 160 pages (dossier compris), composé de trois textes dont deux « pré-Dracula« , histoire de se figurer un peu l’évolution du vampire dans la littérature des XIXe-début XXe siècle. Le premier récit, « Le vampire » de John William Polidori, paru en 1819 dans des conditions bien particulières (la fiche wiki vous expliquera ça très bien, soulignons tout de même que cet évènement de 1816 à la Villa Diodati aura permis, en plus de mettre sous le même toit le couple Shelley, Lord Byron et Polidori, la naissance ou tout du moins la consécration de la figure du vampire littéraire en plus de voir naître un roman qui lui aussi, au même titre que le plus tardif « Dracula », aura dépassé son statut de roman de SF pour devenir un grand classique tout court : « Frankenstein » de Mary Shelley) est celui qui m’a fait me tourner vers ce recueil puisqu’il s’agit de l’un, si ce n’est LE récit fondateur de la figure du vampire dans ce qu’elle a de plus classique : un aristocrate anglais, Lord Ruthven, au comportement difficile à percer, aussi fascinant que déroutant, qui offre à Aubrey, jeune noble qui découvre le monde, de faire un voyage en Europe avec lui. En Italie d’abord, une étape qui verra les deux personnages se séparer, Aubrey ayant du mal à accepter le comportement de Ruthven, toujours prompt à aider les mécréants et à rire du malheur des bonnes gens, puis en Grèce ou Aubrey tombe amoureux de la jeune et belle Ianthe. Un amour qui vire bien sûr au drame pour des raisons que je n’exposerai pas ici, il faudra lire pour savoir.

On est ici en plein dans le récit gothique comme les Anglais savent si bien le faire, avec une double-lecture sur un portrait au vitriol de Lord Byron lui-même en plus d’un personnage vampirique qui vient consacrer cette créature sur le plan littéraire. Certes, l’intrigue ne surprendra personne aujourd’hui, et sur le plan purement littéraire il n’y a pas non plus de quoi s’extasier mais cette courte histoire se lit toujours très bien, ne serait-ce que dans un but patrimonial. Et je l’ai bien appréciée comme telle.

Le deuxième texte, « La morte amoureuse », parue en 1836, est l’œuvre de Théophile Gautier. Un jeune séminariste, Romuald, au moment de s’engager dans la voie de la prêtrise, est troublé par la présence d’une envoutante beauté. Quelque temps plus tard, il est mandé auprès d’une femme noble au seuil de la mort. Il s’aperçoit qu’il s’agit de Clarimonde, la femme qui a bien failli le faire dévier de la voie religieuse. Un baiser, et la voilà qui se réveille. C’est le début pour Romuald d’une double-vie, l’une le jour de prêtre, et l’autre la nuit de riche seigneur amoureux fou de Clarimonde. Elle le lui rend bien d’ailleurs, même si elle jouit d’une réputation pour le moins sulfureuse. S’en suit un récit joliment écrit par Gautier qui en vient même jusqu’à installer le doute sur quelle est la « vraie » vie de Romuald, où est le songe et où est la réalité.

Récit d’amour passionnel, sur la puissance (ou la corruption ?) de la chair, sur le regret aussi, au seuil de la folie, « La morte amoureuse » reste un vrai récit vampirique avec pourtant un personnage de vampire qui sort du portrait classique par plusieurs aspects, notamment par le fait qu’au delà de sa vie de débauche (ce qui, au prisme de la religion catholique et de la bonne société d’alors, suffit à faire d’elle un être démoniaque) elle semble être vraiment amoureuse de Romuald et n’est donc pas purement et simplement maléfique, mais aussi parce que Gautier ne passe pas par l’habituelle morsure pour que la vampire se repaisse de sa dose de sang.

Enfin le dernier texte, « Le mari vampire » de Luigi Capuana, paru en 1907 soit dix ans après le « Dracula » de Stoker, semble d’une certaine manière marcher sur ses traces, notamment du point de vue scientifique. On y voit un homme, dont la famille est apparemment troublée par la présence d’une apparition liée au premier mari de son épouse, qui fait appel à un ami homme de science pour venir voir la chose de ses propres yeux, et poser un diagnostic.

Essentiellement basé sur une longue scène de dialogue plutôt dynamique, le récit peine pourtant à convaincre car tardant un peu trop à en venir aux faits. Posant pourtant un constat scientifique surprenant, il met par ailleurs en place un personnage vampirique là encore assez différent de la figure classique de la créature aux longues canines. Sans vraiment marquer les esprits cependant, malgré une conclusion un peu plus « palpitante ». Ça se lit bien, mais c’est sans doute à réserver avant tout aux curieux du genre.

Principalement réalisé pour le milieu scolaire, ce recueil est doté d’un petit dossier (avec photos) séparés en plusieurs parties (une introduction au recueil, un cahier en couleurs au milieu et un focus sur les textes du recueil avec des questions posées au lecteur et des extraits d’autres textes) pour approfondir (un peu mais pas trop quand même) la figure du vampire, entre les légendes populaires, les personnages « historiques » (Vlad Tepes et la Comtesse Bathory notamment) et la propagation dans la littérature et le cinéma qui a suivi, ainsi que quelques extraits pour mettre en lumière la thématique amoureuse autour des personnages vampiriques. Au final on a là un recueil tout à fait recommandable pour qui souhaite revenir aux bases de la littérature vampirique avec des textes fondateurs sur ce sujet.

Aaaaaah! Trop bien!

Bon, j’ai lu Le Vampire de Polidori, je le sais, mais je n’en ai aucun souvenir. Peut-être une scène près de ruines grecques. C’est un peu flippant, car je pense l’avoir lu plus d’une fois, HAHAHAHAHA.

En revanche, j’ai lu, et je me souviens très distincement avoir lu, La Morte amoureuse, que j’aime d’amour. Il m’a marquée à dix-sept ans et je l’ai de nouveau aimé par la suite. Au début, y a quelque chose du genre « Vous me demandez, frère, si j’ai aimé: oui, j’ai aimé, d’un amour insensé et furieux, si fort que je suis étonné qu’il n’ait pas éclater mon cœur ». À dix-sept ans, j’ai noté cette citation, ça appuyait totalement sur une vision de l’amour passionnel qui chamboule tout qu’on a facilement à cet âge-là. <3 Et je pense aussi que Clarimonde l'aime, le prêtre…

Je ne savais pas que Capuana avait écrit une nouvelle de vampire!! C'est super qu'il soit là. Il n'est pas du tout connu en France. Je crois l'avoir étudié à la fac en Italie, mais aucun titre de ses bouquins ne me parle, c'est dramatique. ^^

Il y a bien des ruines grecques dans le Polidori, il te reste donc quelques bribes… 😉

Bravo pour la citation, c’est presque tout à fait ça, et je comprends que ça puisse faire fondre une jeune fille un peu fleur bleue. 😀 Et au-delà de ça c’est un très beau texte très joliment écrit, avec un vrai amour derrière la figure du (ou de la) vampire.

Quoi, un texte fantastique d’un auteur italien, et tu ne l’as pas lu ? J’en tombe des nues, quel manque à ta culture ! 😀 Bon, plus sérieusement, c’est quand même un ton en-dessous des deux autres donc tu peux y jeter un coup d’oeil en VO par curiosité mais ça n’est en rien un indispensable… 😉

Entretemps, j’ai fait du tri dans ma bibliothèque et j’ai retrouvé un bouquin de Capuana!! J’ai donc lu (ét étudié) Giacinta. Je n’en ai strictement aucun souvenir. C’est formidable.

Haha, relecture à venir ! 😀

Je me rends compte que tu ne sembles pas avoir chroniqué Tim Powers. Polidori, Byron et Shelley, tu les retrouveras dans le roman vampirique « Le poids de son regard ».

Non effectivement, j’en ai bien sûr pas mal entendu parler mais sans jamais le lire.

L’info est intéressante, merci. 😉

Effectivement c’est une collection périscolaire, mais ce sont souvent des textes classiques avec explication et pas des recueils. Visiblement celui-ci est de qualité ! Je note si une envie me prend de plonger dans les histoires de vampire….

J’ai d’ailleurs acheté « Carmilla » dans la même édition. 😉 Ils sont vraiment pas mal faits ces petits livres.