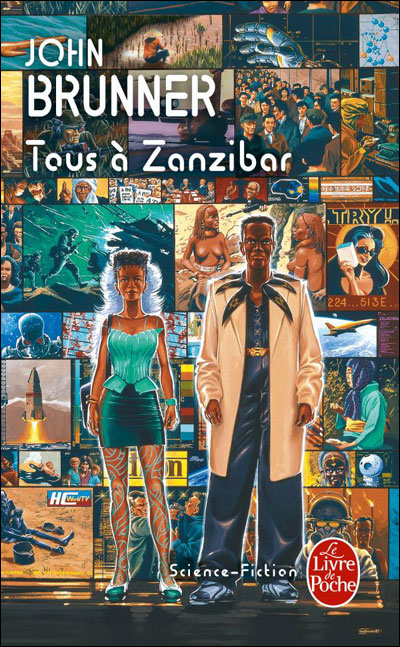

Tous à Zanzibar, de John Brunner

Quatrième de couverture :

Le XXième siècle comme si vous y étiez. Ses villes où les gens dorment – légalement – dans les rues, où le terrorisme est un sport et les émeutes urbaines un spectacle. Surpeuplé, démentiel, tout proche.

Un monde où l’on s’interroge sur la conscience de Shalmeneser, l’oracle électronique, et où un sociologue brillant, Chad Mulligan, prêche dans le désert. Avec ce livre-univers, John Brunner a battu sur leur propre terrain les meilleurs spécialistes de la futurologie. « Tous à Zanzibar » a obtenu aux Etats-Unis le prix Hugo, en France le prix Apollo, et en Grande-Bretagne le prix de l’Association britannique de science-fiction. Un classique entre les classiques.

47 ans après, toujours moderne

Le début du roman justifie pleinement la peur qu’il inspire. Catapulté dans un monde futuriste qui lui est présenté à coup de flashs de quelques lignes à peine, dans des chapitres passant du coq à l’âne, le lecteur a toutes les peines du monde à suivre et il faut s’accrocher pour ne pas être perdu. D’ailleurs, pas la peine de s’accrocher, on est forcément perdu. Et c’est sans doute l’effet voulu par John Brunner qui nous place dans le monde des années 2000 (le roman a été écrit en 1968).

Le début du roman justifie pleinement la peur qu’il inspire. Catapulté dans un monde futuriste qui lui est présenté à coup de flashs de quelques lignes à peine, dans des chapitres passant du coq à l’âne, le lecteur a toutes les peines du monde à suivre et il faut s’accrocher pour ne pas être perdu. D’ailleurs, pas la peine de s’accrocher, on est forcément perdu. Et c’est sans doute l’effet voulu par John Brunner qui nous place dans le monde des années 2000 (le roman a été écrit en 1968).

Le roman est structuré de manière étonnante. Constitué de chapitres « thématiques » (« Le monde en marche » et son zapping ultrarapide sur de nombreux éléments constitutifs de cet univers, « Jalons et portraits » qui s’intéresse à différents personnages, « Contexte » qui s’attarde sur des éléments particuliers de ce futur, et enfin « Continuité » qui constitue l’intrigue véritable du roman), il déstabilise là aussi. Mais plus on avance plus on s’aperçoit que rien n’est là par hasard, que la construction du roman fait sens, et que les liens sont nombreux entre tous les éléments et les personnages présentés.

L’auteur fait donc dans l’anticipation, en imaginant les années 2000 à l’aune de son époque d’écriture. Violences raciales, eugénisme, surpopulation, intelligence artificielle (on peut y déceler les premiers éléments de ce qui deviendra quelques années plus tard un courant à part entière : le cyberpunk), espionnage et prépondérance des mégasociétés sur les états (là encore, les prémices du cyberpunk), l’avenir n’est pas rose. Et si John Brunner ne pourra être qualifié de devin, il faut tout de même lui accorder un certain nombre de points qui sonnent étonnamment justes. Par exemple, le grand rival économique et politique des USA n’est pas la Russie mais la Chine, les nations européennes se sont regroupées dans ce qui ressemble fort à une Union Européenne, sans parler de nombreux petits détails technologiques tout à fait actuels.

Je n’ai pas parlé de l’intrigue proprement dite, c’est volontaire étant donné qu’elle est certes présente (elle reste très diffuse dans la première moitié avant de prendre progressivement de l’importance) mais pas prépondérante. Car « Tous à Zanzibar » est un vrai livre-univers, un roman fleuve (700 pages tout de même) qui décrit sans décrire, qui nous présente une myriade de choses à deux cents à l’heure, tel un zapping effréné sur une chaîne info, un kaléidoscope de petits riens qui, mis bout à bout, forment un tout vraiment cohérent. À ce titre, le chapitre sur une soirée « vintage » est époustouflant, sur le fond comme sur la forme. Ce long passage est un des sommets du roman.

J’ai bien conscience de ne faire qu’effleurer tout ce qui fait la richesse de ce roman qu’il faut lire pour vraiment se rendre compte de l’impressionnant travail effectué par John Brunner (sans oublier le traducteur qui a dû souffrir !). J’y place un bémol pour l’intrigue qui reste un peu décevante, mais clairement il ne faut pas lire le roman pour vivre une aventure. Il faut lire ce roman pour s’imprégner d’un futur effrayant (mais dans lequel l’espoir reste présent), un roman-avertissement comme la SF sait si bien le faire, un roman qui n’a rien perdu de sa modernité, un roman difficile d’accès mais qui rend au centuple les efforts consentis par le lecteur. C’est sans doute ce qu’on appelle un chef d’oeuvre.

Une lecture commune sur le forum du Planète-SF avec Gromovar, Mortuum, Nathalie, Baroona, Vert.

Lire aussi les avis de Cachou, Julien, Mijakely, Lael, Les singes de l’espace, Marco, Culture-SF.

Critique rédigée dans le cadre des challenges « Morwenna’s list » de Cornwall et « Les chefs d’oeuvre de la SFFF » de Snow.

Une belle ballade donc. Tant mieux.

Absolument. 🙂

Je crois qu’il est obligatoire de ne faire « qu’effleurer » la grandeur de ce roman dans une chronique, tant il y a matière à écrire des thèses et des mémoires. ^^

Mais je crois que si je ne l’avais pas lu, tu me donnerais envie. =P

Merci. 😉

Il y a effectivement tant de choses à dire, tant de chose abordées par ce roman très riche… Pas possible de tout dire, il faut en laisser en lecteur (ça c’est l’excuse facile !^^). 😀

C’était une époque où l’écriture faisait partie du projet SF. Un roman pas facile mais très riche en effet.

Oui l’écriture fait partie du tout, elle a un vrai sens effectivement. Est-ce que cet aspect a disparu de la SF moderne ? Je n’ai sans doute pas assez de recul (ni assez de connaissances de la SF des années 60-70) pour me prononcer…

Le roman se mérite, c’est sûr, mais il vaut bien les efforts consentis.

Un sacré roman ! Je ne suis pas sûre de le relire un jour (bien qu’il se prête à l’exercice), mais je suis heureuse de le compter dans mes livres lus !

C’est vrai qu’il se prête particulièrement bien à une relecture je pense. Un classique de plus dans nos lectures ! Les vieilleries, ça a du bon…^^

Je suis toujours impressionné quand je découvre qu’un roman (réussi) de SF est « vieux », là on parle quand même de l’année 1968, respect… J’ai eu, à un degré moindre, cette impression il n’y a pas longtemps avec Ender’s Game, écrit dans les années 80 : mine de rien, Card avait prédit les iPad et les forums, ça n’a pas pris une ride 😉